Addio Sinisa, capofamiglia del calcio

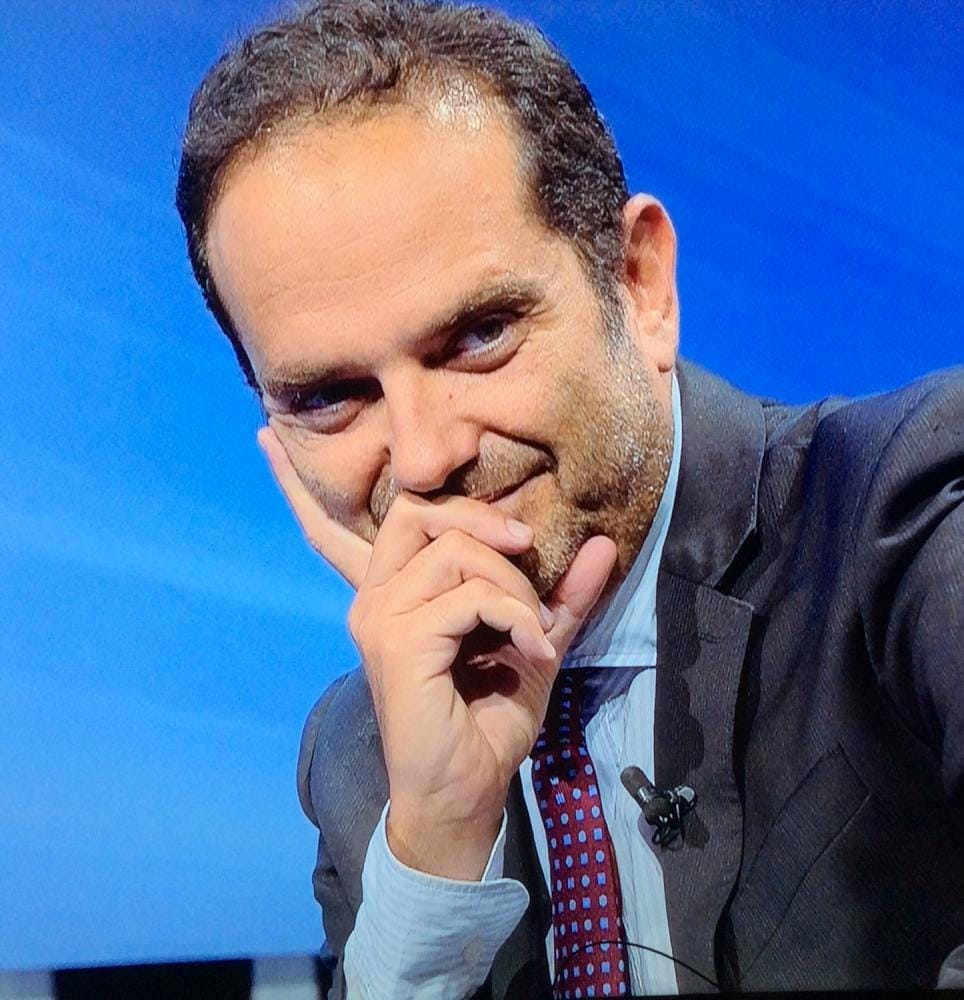

il ricordoMatteo Marani ricorda così Sinisa Mihajlovic, morto di leucemia a 53 anni. Una vita da leader, vissuta con coraggio e schiettezza. Il ruolo della famiglia, per lui amore, riparo e necessità e il congedo finale di un leone, che ha sempre combattuto per sé e pure per gli altri.

Prima di chiudere gli occhi un’ultima volta, l’immagine che Sinisa Mihajlovic ha avuto davanti a sé è stata la sua famiglia. È stata sempre lì, in questi giorni, seduta accanto al letto nella clinica Padeia, a due passi da Villa Borghese. Con Arianna, donna ammirevole e straordinaria, dal ‘95 sua moglie, c’erano i loro cinque figli e la madre di Sinisa, atterrata dalla Serbia, assieme agli amici di una vita, avvisati davanti all’aggravarsi delle condizioni.

La morte di Sinisa, che strazia qualunque tifoso e uomo di calcio, senza divisioni di bandiera, è il congedo finale di un leone, di uno che ha sempre combattuto per sé e pure per gli altri. Il coraggio, soprattutto al cospetto della malattia, è la prima ragione che spiega l’amore che lo rincorre adesso, nelle reazioni che attraversano il Paese, l’etere, le chat tra amici. Incredulità, smarrimento, dolore. Nel suo addio, Mihajlovic ha avuto accanto a sé il bene maggiore che ha accompagnato la sua vita: la famiglia, appunto. È stata la prima in questi anni a fare fronte a tutto: al dolore e alla speranza, alla fiducia dopo l’operazione nel 2019 e all’ultima ricaduta. Lo ha spiegato proprio l’allenatore di fronte alle telecamere poco tempo fa: “Arianna non si è mai alzata dalla sedia vicino a me”. Vi è rimasta pure oggi. Davanti scorrono le foto di loro due felici – come due fidanzati – nel giorno delle dimissioni dal Seragnoli, il reparto di ematologia dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, seconda casa per mesi del tecnico, sotto le cui finestre andarono a salutarlo i calciatori. Pure quella volta, fedele al personaggio finto burbero, li ringrazio e poi li sgridò.

Per Sinisa la famiglia è stata la base, l’amore, il riparo, una necessità, l’inizio e la fine di ogni cosa. Del resto, l’ha sempre creata ovunque andasse. Al primo anno da allenatore del Bologna, stagione 2008, quando era al debutto e avrebbe dovuto manifestare più preoccupazione di altri, restò celebre il passaggio nel tunnel di Catania, temuto da molti calciatori. “Avete paura?” disse con la sua risata scrosciante. Fu subito il leader che il gruppo attendeva. Anche nelle cene al ‘Campione’, pure dopo l’affacciarsi della leucemia, lo spartito era rimasto identico: Sinisa era istrionico, rumoroso, allegro, esuberante. Era capotavola in qualsiasi posto sedesse, perché nessuno poteva mai averne il carisma, il magnetismo, l’energia.

Ha avuto il privilegio di vivere in maniera autentica, come preferiva. Lui avrebbe detto alla serba, sinonimo di schiettezza. Aveva visto le bombe piovergli addosso e non era una metafora da giornali sportivi, ma lacerazione, anche familiare. Siccome conosceva l’atrocità della pagina, fu il più duro nel condannare il bombardamento della sua Belgrado da parte Nato. Ai calciatori ha sempre detto in faccia tutto, senza timori e senza freni, con onestà ruvida e splendida. In panchina assomigliava a come era stato in campo. Con Ibrahimovic si erano messi le mani addosso, ma poi Zlatan stava per scegliere Bologna solamente per farsi allenare da lui. Insieme sono andati sul palco di Sanremo, per capirne anche la popolarità. Per dire chi era e cosa era Sinisa.

O tutto o niente, o si vince o si perde. Non amava il pareggio, né i grigi. Altra scena per capire chi ci ha lasciato: ritornò al Bologna nel 2019 dopo un lungo viaggio tra Catania, Firenze, Samp, Milan, Torino e Sporting Lisbona. Al primo allenamento, con una squadra ormai spacciata, pronunciò solo una frase: “Chi non entra duro, non gioca domenica a San Siro”. Vinse a Milano. Il Bologna chiuse decimo. Nel girone di ritorno tenne una media da Champions League.

Sinisa poteva addormentarsi più tardi di tutti, mangiare più di tutti, ma il mattino dopo era il primo di tutti ad arrivare a Casteldebole. Ci ha passato gli ultimi quattro anni della sua vita, in una città che gli ha voluto un bene immenso. Il giorno in cui Don Massimo convocò tifosi rossoblu e della Lazio per pregare per Sinisa, accadde un altro miracolo lungo il cammino per San Luca: quello del calcio in cui due tifoserie rivali si unirono senza discussioni. Oggi lo piangono unite, assieme a decine, centinaia di altri stadi, pubblici, uomini e donne normali, che magari hanno dovuto vivere in casa battaglie simili.

La cosa migliore per ricordarlo, e non è retorica, sono il suo sorriso e la sua grinta. Sarebbe fargli un torto troppo grande ricordarlo in altro modo. Magari giovane, riccioluto, prossimo a sbarcare nel Paese che sarebbe diventato suo. Era il 1991, la Jugoslavia stava per dissolverli, ma l’ultimo regalo che fece al mondo fu la Stella Rossa campione di Europa a Bari. Era uno dei più giovani, ma Sinisa ne era già un leader. Perché lui amava la famiglia e sempre era il capofamiglia.