Ricordando il Pirata: "Era un dio ma non era un santo"

Ciclismo

A dieci anni dalla morte di Marco Pantani, Marco Pastonesi della Gazzetta dello Sport traccia per 66thand2nd un ritratto fuori dagli schemi, fatto delle parole di compagni e amici. "Se Pantani ha barato, la storia ha ridimensionato il suo errore"

di Stefano Rizzato

Gli scalatori non sono persone banali. Sono uomini aeronautici, aerodinamici e anche un po’ aerostatici. Sono sherpa a due ruote e freeclimber a pedivelle. Sono arrampicatori. Sono montanari anche se vengono da città di mare o da villaggi sulla spiaggia. Sono diventati mitici sui passi dolomitici. Sono cicloalpinisti anche sui Pirenei o sugli Appennini. Hanno il dono della leggerezza, il dovere dell’agilità, il potere della volatilità. Hanno il senso, se non proprio del verticalismo, almeno dell’obliquità. Hanno il gusto dei tornanti, dei muri, delle pareti. Hanno traguardi sui passi, sui valichi, sulle forcelle. Hanno lo sguardo rivolto a nord, alle nuvole, al cielo. (Marco Pastonesi, "Pantani era un dio", 66thand2nd)

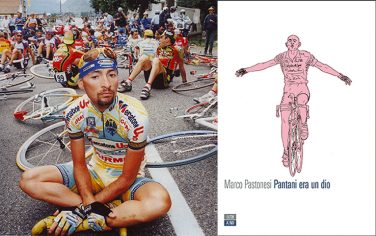

Un libro da leggere tra uno sguardo al cielo e l'altro, in questi giorni a dieci anni dalla scomparsa del Pirata. Pagine originali, dirette, diverse da tutte le altre - tante - già scritte sul campione romagnolo. È questo "Pantani era un dio", edito da 66thand2nd e scritto da Marco Pastonesi, giornalista e inviato della Gazzetta dello Sport. Un racconto corale, fatto delle parole di gregari e amici, che ci riporta ancor più alla mente il campione romagnolo, i suoi scatti e le sue cadute, Madonna di Campiglio e la tragica fine in un residence di Rimini.

Pastonesi, c'è ancora un Pantani poco conosciuto?

"I due volti più noti sono quello del campione e quello dell'eroe tragico, distrutto dal sistema e da se stesso. Ma dietro a quel Pantani ce ne sono tanti che andavano raccontati: il Pantani bambino e scolaro, quello che scherza con i gregari, quello sul pedalò e quello che si allena sulla salita di casa, il Carpegna".

Dalle tante testimonianze incluse nel libro, emerge una stima sconfinata, da parte di gregari e avversari, per il Pirata.

"È così. Di fatto, nello scrivere il libro io non ho fatto niente, se non lasciare spazio alle persone che lo conoscevano bene. Tutte avevano voglia di raccontare un pezzetto del loro Pantani, nessuno mi ha dato l'impressione di considerarlo un avversario".

Non è una contraddizione rispetto alla sua fine, solitaria e malinconica?

"Mah, la verità è che durante la discesa di Marco nella cocaina, molti lo cercavano e lo volevano, soprattutto gli amici, quelli che gli avevano fatto da gregari. Magari non avevano gli strumenti psicologici giusti per farlo, ma lo cercavano".

Perché il Pirata non si faceva trovare?

"Mi sono fatto l'idea che quella fosse per lui un'altra corsa, che - anche lontano dalla bici - si stesse sfidando e mettendo alla prova. È come se si fosse detto: "Ti faccio vedere io, Marco, che so superare anche questo, che sono più forte". Purtroppo non era possibile, era un'autodistruzione che nessuno è riuscito a fermare".

Il libro parte dal Carpegna: perché quella salita "di casa" è così importante per capire Pantani?

"Perché è una salita che lo rappresenta. Una salita vera, dura, bellissima. E soprattutto una salita unica perché sa di mare, proprio come lo Zoncolan sa di Austria e il Gavia sa di Paradiso. Era la sua salita, a 50 chilometri da casa, quella che usava per farsi l'esame di coscienza, per misurare a che punto erano le gambe".

All'epoca di Madonna di Campiglio e dell'ematocrito oltre la soglia, Candido Cannavò parlò di un vero tradimento. Alla luce di quello che sappiamo oggi su Armstrong e in generale sul doping in quegli anni, il giudizio cambia?

"L'antidoping è un mondo che non dovrebbe consentire cinquanta sfumature di grigio: dai limiti o sei dentro, o sei fuori. Eppure il ciclismo di quegli anni viveva in un'area grigia, in cui tutti - inclusi i giornalisti - navigavano. Se Pantani ha barato, la storia ha ridimensionato il suo errore".

Come ha scelto questo titolo?

"È un titolo forte, ma vero. Quando Marco scattò sul Galibier, in mezzo a una giornata da regenda, brillava come un faro. Era diverso e non era mai banale, anche a parole, per una certa diffidenza nei confronti dei giornalisti. Era un dio, ma non era un santo. E in quel mondo di santi non ce n'erano".

Gli scalatori non sono persone banali. Sono uomini aeronautici, aerodinamici e anche un po’ aerostatici. Sono sherpa a due ruote e freeclimber a pedivelle. Sono arrampicatori. Sono montanari anche se vengono da città di mare o da villaggi sulla spiaggia. Sono diventati mitici sui passi dolomitici. Sono cicloalpinisti anche sui Pirenei o sugli Appennini. Hanno il dono della leggerezza, il dovere dell’agilità, il potere della volatilità. Hanno il senso, se non proprio del verticalismo, almeno dell’obliquità. Hanno il gusto dei tornanti, dei muri, delle pareti. Hanno traguardi sui passi, sui valichi, sulle forcelle. Hanno lo sguardo rivolto a nord, alle nuvole, al cielo. (Marco Pastonesi, "Pantani era un dio", 66thand2nd)

Un libro da leggere tra uno sguardo al cielo e l'altro, in questi giorni a dieci anni dalla scomparsa del Pirata. Pagine originali, dirette, diverse da tutte le altre - tante - già scritte sul campione romagnolo. È questo "Pantani era un dio", edito da 66thand2nd e scritto da Marco Pastonesi, giornalista e inviato della Gazzetta dello Sport. Un racconto corale, fatto delle parole di gregari e amici, che ci riporta ancor più alla mente il campione romagnolo, i suoi scatti e le sue cadute, Madonna di Campiglio e la tragica fine in un residence di Rimini.

Pastonesi, c'è ancora un Pantani poco conosciuto?

"I due volti più noti sono quello del campione e quello dell'eroe tragico, distrutto dal sistema e da se stesso. Ma dietro a quel Pantani ce ne sono tanti che andavano raccontati: il Pantani bambino e scolaro, quello che scherza con i gregari, quello sul pedalò e quello che si allena sulla salita di casa, il Carpegna".

Dalle tante testimonianze incluse nel libro, emerge una stima sconfinata, da parte di gregari e avversari, per il Pirata.

"È così. Di fatto, nello scrivere il libro io non ho fatto niente, se non lasciare spazio alle persone che lo conoscevano bene. Tutte avevano voglia di raccontare un pezzetto del loro Pantani, nessuno mi ha dato l'impressione di considerarlo un avversario".

Non è una contraddizione rispetto alla sua fine, solitaria e malinconica?

"Mah, la verità è che durante la discesa di Marco nella cocaina, molti lo cercavano e lo volevano, soprattutto gli amici, quelli che gli avevano fatto da gregari. Magari non avevano gli strumenti psicologici giusti per farlo, ma lo cercavano".

Perché il Pirata non si faceva trovare?

"Mi sono fatto l'idea che quella fosse per lui un'altra corsa, che - anche lontano dalla bici - si stesse sfidando e mettendo alla prova. È come se si fosse detto: "Ti faccio vedere io, Marco, che so superare anche questo, che sono più forte". Purtroppo non era possibile, era un'autodistruzione che nessuno è riuscito a fermare".

Il libro parte dal Carpegna: perché quella salita "di casa" è così importante per capire Pantani?

"Perché è una salita che lo rappresenta. Una salita vera, dura, bellissima. E soprattutto una salita unica perché sa di mare, proprio come lo Zoncolan sa di Austria e il Gavia sa di Paradiso. Era la sua salita, a 50 chilometri da casa, quella che usava per farsi l'esame di coscienza, per misurare a che punto erano le gambe".

All'epoca di Madonna di Campiglio e dell'ematocrito oltre la soglia, Candido Cannavò parlò di un vero tradimento. Alla luce di quello che sappiamo oggi su Armstrong e in generale sul doping in quegli anni, il giudizio cambia?

"L'antidoping è un mondo che non dovrebbe consentire cinquanta sfumature di grigio: dai limiti o sei dentro, o sei fuori. Eppure il ciclismo di quegli anni viveva in un'area grigia, in cui tutti - inclusi i giornalisti - navigavano. Se Pantani ha barato, la storia ha ridimensionato il suo errore".

Come ha scelto questo titolo?

"È un titolo forte, ma vero. Quando Marco scattò sul Galibier, in mezzo a una giornata da regenda, brillava come un faro. Era diverso e non era mai banale, anche a parole, per una certa diffidenza nei confronti dei giornalisti. Era un dio, ma non era un santo. E in quel mondo di santi non ce n'erano".

)

)

)

)