Se i social fossero esistiti nei primi decenni della NBA, quali sarebbero stati i paladini del web?

Con i se e con i ma, è noto, non si fa la storia, nemmeno quella dello sport. Tuttavia, senza scendere negli inferi del fantabasket retrò con vista sulle innumerevoli operazioni nostalgia, ora che la NBA è diventata a tutti gli effetti un fenomeno di costume, far galoppare l’immaginazione appare lecito. Magari vagheggiando su quali, tra le tante stelle del passato, avrebbero brillato di luce propria se all’epoca in cui furoreggiavano fossero esistiti i social network.

La cernita è di quelle complicate, prima di tutto perché entrare nella leggenda della palla spicchi non implica per forza doti comunicative adeguate alle esigenze dei media contemporanei, anzi. Molti residenti nel Valhalla del basket, infatti, sarebbero stati oggettivamente a disagio nel rapporto con Twitter o Instagram. Larry Bird, per dire, sarebbe diventato l’archetipo della noia, con segnali sporadici e stringati lanciati al mondo esterno, magari giusto per far sapere quante birre erano state stappate all’ultima riunione di famiglia con tutti i fratelli oppure per postare una foto accanto al tagliaerba dopo aver sistemato il giardino di casa. Anche Kareem Abdul Jabbar, miglior marcatore nella storia della lega, avrebbe faticato ad attirare l’attenzione del grande pubblico, limitandosi probabilmente a pubblicare liste dei suoi dischi afro-jazz o dei suoi libri preferiti.

Nemmeno il più grande di tutti, sua altezza Michael Jordan, sarebbe stato in grado di replicare la sua fama fuori dal campo. Certo, se il celeberrimo comunicato stampa con cui annunciava il suo rientro nel 1995 - lo stringato “I’m back” - fosse stato un tweet, avrebbe mandato in avaria qualsiasi algoritmo. D’altra parte, però, il continuo documentare la vita d’ogni giorno del GOAT avrebbe forse contribuito a demitizzarne l’ingombrante figura. Insomma, non abbiamo modo di sapere se prima della finale olimpica di Barcellona Jordan abbia davvero trascorso una notte insonne tra casinò e partite a carte, ma ci piace continuare a credere che sia così. E i social sarebbero addirittura risultati deleteri per una serie di altri campioni, perché in grado di rivelarne abitudini di vita (Allen Iverson, Dennis Rodman, Lamar Odom) o alimentari (Shaquille O’Neal, Shawn Kemp, Charles Barkley) non proprio in linea con il loro status di atleti professionisti.

Dopo attente riflessioni e parecchie titubanze, ecco quindi la lista dei cinque giocatori del passato che avrebbero spaccato l’Internet.

Wilt Chamberlain

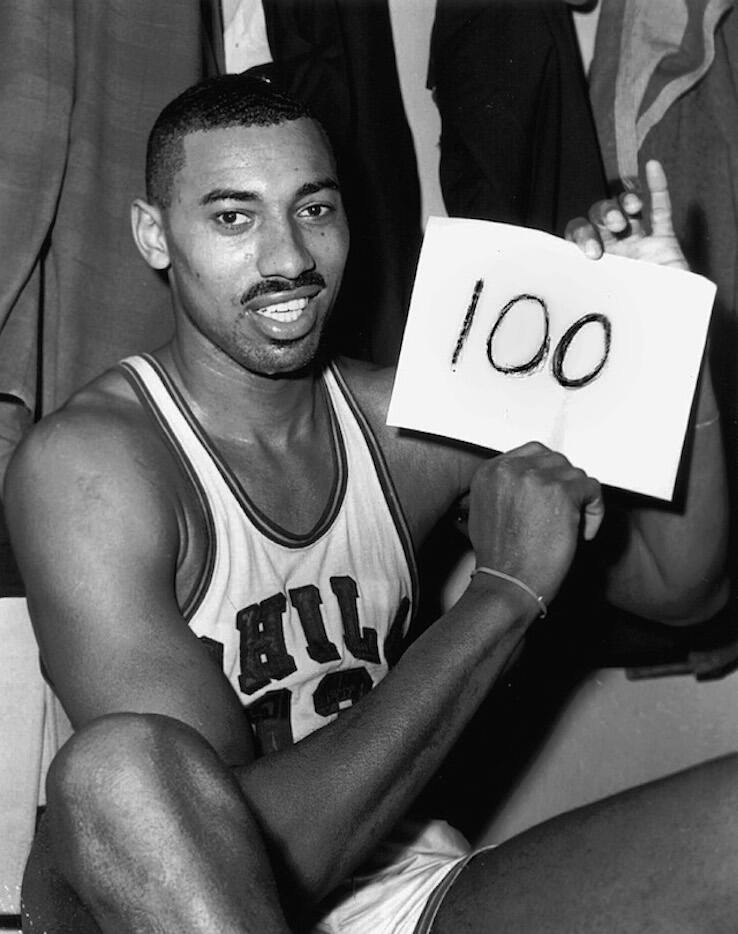

Una sola, eclatante storia su Instagram: tanto è bastato a sancirne lo status di fuoriclasse dei social, titolo da affiancare a quello di vera e propria divinità pagana. L’oggetto della storia? La riproduzione di un semaforo sistemata fuori dalla camera da letto di Wilt nella sua villa di Los Angeles: le luci verde, gialla e rossa ad alternarsi per regolare il traffico femminile in entrata. Nell’ultimo frammento della storia, poi, è possibile sbirciare attraverso la fessura nella porta lasciata semi-aperta, ben visibile l’angolo del celeberrimo materasso ad acqua di quattro metri per quattro, area ospitalità che ha accolto migliaia di visitatrici. Serve altro? Beh, ci sarebbe la faccenda dei 100 punti segnati in una partita, contenuto potenzialmente esplosivo “da veicolare nel modo giusto”, per usare il linguaggio in voga tra i migliori social media manager. A dire il vero, anche quelli meno bravi avrebbero fatto meglio di quel foglio A4 vergato a pennarello.

Immaginate questa fotografia postata su Instagram pochi secondi dopo il fischio finale della partita contro i Knicks.

Charles Oakley

Una buona parola per tutti e la fattiva disponibilità a passare dalle parole ai fatti. “Oak” diventa un vero eroe di culto, le sue faide su Twitter trascendono l’aspetto verbale per sfociare spesso in vere e proprie scazzottate, tutte documentate da video minuziosamente registrati. I follower sfiorano i 5 milioni e sono tutti suoi fedelissimi, pronti a scatenare l’inferno social al grido dell’hashtag di riferimento #Oakdontgiveafuck. Quasi pari al numero dei seguaci è però anche quello degli utenti che lo hanno bloccato, il proprietario dei Knicks James Dolan in primis, e tutto l’establishment della NBA a seguire. Ad ogni notizia di nuovo blocco, Oak reagisce rilanciando il suo iconico hashtag. Quando lui è nei paraggi, sul web o in persona, nessuno si sente al sicuro.

Istantanee dal match contro Dolan che costa ad Oak l’arresto (senza aver nemmeno sfiorato l’avversario, tra l’altro).

Bill Walton

Di tempo libero, Bill Walton ne ha avuto parecchio sin dall’inizio della sua carriera da professionista. Vittima di fratture a naso, piede, gomito e gamba nei soli primi due anni in NBA, il prodotto di UCLA ha trovato modo di riempire questo enorme, malinconico spazio vuoto dialogando con i suoi fans attraverso i social. Al centro delle sue comunicazioni ci sono gli infiniti processi di recupero dai continui infortuni e, soprattutto, la sua vera, grande passione: i Grateful Dead. Cresciuto nella California del sud in pieno furore hippy, Walton è un fan sfegatato del gruppo capitanato da Jerry Garcia. La lunga inattività gli ha permesso di seguirli nei loro tour in giro per il mondo, finendo spesso sul palco a suonare la batteria (il video della sua performance al concerto in Egitto di fronte alle piramidi ha ottenuto oltre ottanta milioni di visualizzazioni). La fama social di Walton è quindi frutto del suo alter-ego, che con il nickname di Grateful Red spopola tra la comunità di seguaci della band di Palo Alto, anche se i due titoli vinti con Blazers e Celtics a nove anni di distanza non hanno guastato.

Fascetta hippie, cane lupo al seguito, gesso e stampella in vista: la prima conferenza stampa di Walton da giocatore NBA è già un cult.

Walt Frazier

Qualora sentiate la necessità di indagare le origini del concetto di “fashion blogger”, il profilo Instagram di Walt “Clyde” Frazier potrebbe portarvi parecchio vicino all’obbiettivo. A rendere la guardia dei Knicks un’autentica celebrità non sono tanto le vittorie e i trofei conquistati sul parquet: la sua fama si estende ben oltre le mura dell’arena più famosa al mondo e l’intera New York lo venerà come un semi-dio, rendendolo ormai un’icona globale di stile. Se i tifosi ne apprezzano le prestazioni offerte in canotta e pantaloncini, il mondo del web attende con impazienza di scoprire quale look Clyde sfoggerà presentandosi al palazzetto. Quel look così stravagante e personale, ricercatezza abbinata all’indole un po’ gangster, l’ha reso punto di riferimento per una moltitudine di fashion addict ben prima che Russell Westbrook fosse nei pensieri dei suoi genitori.

Anche dopo il ritiro dalle attività agonistiche, nella nuova veste di commentatore “Clyde’”rimane un’autentica icona, tanto da spingere i suoi ammiratori da aprire un blog dedicato esclusivamente ai look sfoggiati davanti alle telecamere.

Gary Payton

Tra le infinite funzioni che i social possono svolgere, occorre ammetterlo, c’è anche quella di palcoscenico per i tanti mitomani sparsi in lungo e in largo sul pianeta. E se c’è una cosa che si può dire di Gary Payton, è che la discrepanza tra l’idea che ha di se stesso e l’opinione altrui non ne scalfisce l’autostima. Per chi è in cerca di sbruffonate su cui cospargere ingenti dosi di sarcasmo, l’account Twitter @TheGlove20 è un vero e proprio paese dei balocchi. Genuinamente testardo nel suo disobbedire a ciò che il buon senso suggerirebbe, Payton trasferisce sul suo profilo social tutta la tracotanza verbale mostrata sul parquet. Non propriamente il compagno di squadra ideale, il tratto comune delle sue avventure tra Seattle, Los Angeles, Boston e Miami è rappresentato dalle attenzioni riservate allo spogliatoio. I compagni, che si tratti di campioni come Kemp o Pierce, Bryant o Wade fa poca differenza, sono oggetto di quello che è stato definito “locker room live tweet”: dopo ogni sessione d’allenamento o partita, immancabilmente, qualcuno finisce sul banco degli imputati e accusato del reato di essere troppo arrendevole, troppo svagato o, in definitiva, troppo scarso. La giuria è formata da un sol uomo, pronto ad ergersi al di sopra degli altri. Il picco dell’egocentrismo firmato Payton, tuttavia, si riversa su un avversario, anzi, sull’avversario con la A maiuscola. Il tweet di protesta arrivato dopo la sconfitta in Gara-6 delle Finals 1996, infatti, passa alla storia per numero di interazioni. Dopo aver costretto Michael Jordan a un inconsueto 5/19 dal campo, impresa risultata insufficiente a sovvertire il pronostico, la guardia dei Sonics occupava i 140 caratteri allora consentiti per testimoniare che “Se la lega non fosse succube di MJ, il premio di MVP delle Finals dovrebbe trovarsi proprio tra le mani del sottoscritto in questo momento”.

In amore, in guerra e nell’arte del trash talking tutto è permesso, sostiene The Glove.

)

)

)

)

)