Ghemon, i Bulls e la soundtrack di The Last Dance

THE LAST DANCENon solo le immagini o la storia dei Chicago Bulls: The Last Dance sta raccogliendo grandi consensi anche per la colonna sonora di altissimo livello. A parlarne in esclusiva per skysport.it/nba è Ghemon, uno degli artisti hip-hop più apprezzati del momento e grandissimo appassionato di pallacanestro

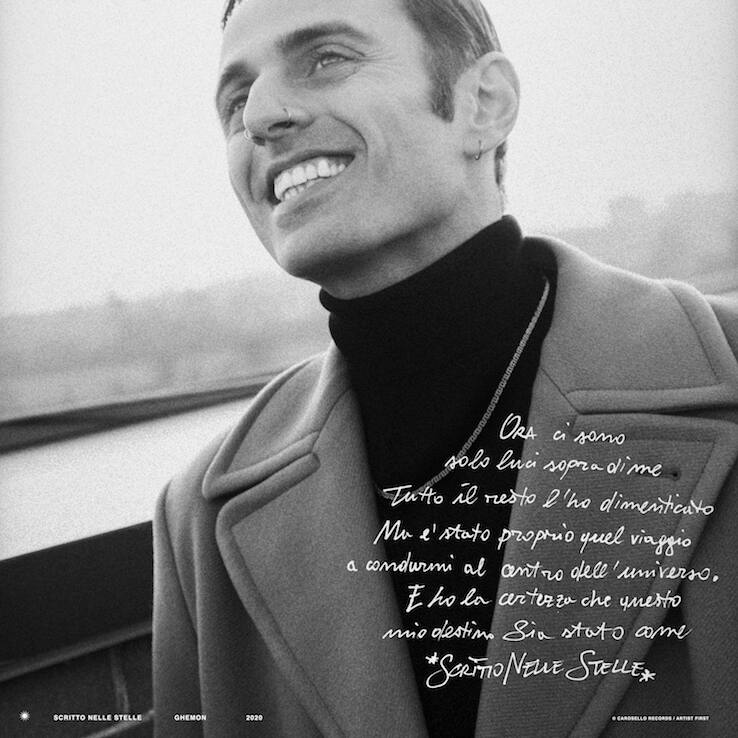

Sono 45 brani, 3 ore e 2 minuti di musica. Si parte con Sirius degli Alan Parsons Project — la intro di tutte le intro — si finisce con We are the champions dei Queen, perché se ci sono dei campioni, quelli sono i Chicago Bulls degli anni ’90 e perché quella canzone non manca mai di risuonare nelle arene NBA quando i coriandoli vanno a posarsi sul parquet e il Larry O’Brien Trophy viene alzato al cielo. In mezzo, però, tanto hip-hop e allora chi meglio di Ghemon — uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani, il cui ultimo album (Scritto nelle stelle, uscito il 24 aprile) ha esordito al secondo posto nella classifica degli album più venduti — per andare ad analizzare, sviscerare e in fondo godersi al massimo la soundtrack di The Last Dance (la serie disponibile su Netflix e a un prezzo vantaggioso per gli abbonati Sky che sottoscrivono l’offerta Intrattenimento Plus su Sky Q). Che sia una colonna sonora davvero ricca e coinvolgente, quello è chiaro a tutti. Ma il parere di un musicista — nonché grandissimo appassionato di basket e sneakerhead confesso — può aiutare a capire meglio, a vedere l’accompagnamento musicale da un altro punto di vista, ad ascoltare (forse) con un altro orecchio note e beat che sono diventati leggendari.

Prima di tutto: il tuo parere su The Last Dance come prodotto tv, da appassionato di serie e da appassionato di basket?

“Da appassionato di serie tv devo citare Boris, quando Sergio dice: ‘Un grande libro, un grande regista e un film in cui ce se capisce e non ce se capisce: io, non ci ho capito un ca**o!’. Allora: da appassionato di basket è un prodotto bellissimo, una raccolta di eventi che si svolge lungo più di una decade supportati dalle spiegazioni e dai commenti dei protagonisti; personalmente, poi, io riconosco i giocatori con cui sono cresciuto: voglio dire, ho più familiarità con un Ron Harper o un BJ Armstrong di allora che con un rookie dello scorso anno, perché a quei giocatori e a quel periodo è legata parte della mia adolescenza. A ulteriore conferma della bontà del progetto: lo sto vedendo assieme alla mia fidanzata — che non è per nulla appassionata di basket — eppure piace molto anche a lei perché il racconto è proprio avvincente. Un piccolo appunto forse sulla struttura con flashback e flash forward: all’inizio mi piaceva, devo ammettere che negli ultimi episodi [5 e 6] ha un po’ complicato la narrazione: io capisco questi salti nel tempo perché ho tutti i riferimenti del caso, la mia fidanzata se li perde un po’”.

Passiamo alla soundtrack: la cosa che ti ha colpito di più, al primo impatto.

“Così come quello era il mio basket, quella era anche la mia musica — e ritrovare entrambi mi ha reso molto felice. Voglio dire: quando è partita Can I kick it? dei Tribe Called Quest oppure Rosa Parks degli Outkast io ero proprio in piedi sul divano, impazzito. Stesso discorso per Still not a player di Big Pun: quella è considerata la golden age dell’hip hop esattamente come quegli anni sono considerati anche la prima età dell’oro del basket NBA, e per me le cose sono così indissolubilmente unite che ho apprezzato molto come nella scelta delle canzoni siano rimasti molto attinenti al sound di quel periodo. La serie — ne ho riscontri in continuazione — ha valicato i semplici appassionati di pallacanestro: per andare incontro a un pubblico così ampio anche la scelta della soundtrack poteva essere molto più ruffiana — magari inserendo un pezzo rock ogni tanto — mentre invece si rimane fedelissimi all’hip hop di quegli anni, e all’hip hop vero”.

A bruciapelo: ti dico la mia preferita — Can I kick it? dei Tribe Called Quest — dicci la tua.

“Rosa Parks degli Outkast, perché non me l’aspettavo. Uno: viene associata all’ultima gara giocata da Jordan e dai quei Bulls ad Atlanta, davanti a oltre 62.000 spettatori — e gli Outkast ovviamente sono proprio di Atlanta. Due: per me gli Outkast sono stati super rivoluzionari, una contraddizione in termini che in quel momento ha cambiato il destino di come (e dove) si è sviluppato l’hip-hop, fino a quel momento diviso in due tra East Coast e West Coast. Loro hanno messo il sud sulla mappa, e in fondo Jordan — pur essendo ovviamente legato a Chicago — è un figlio del Carolina, e ho trovato bellissimo rappresentare anche quella parte di America nella colonna sonora”.

E se dovessi fare un appunto alla colonna sonora di The Last Dance?

“Forse direi il fatto che c’è solo Money ain’t a thing di Jermaine Dupree (che insieme a Dr. Dre è stato il produttore forse più significativo di quegli anni — ha lanciato Mariah Carey e un sacco di altri artisti) che vede il featuring di Jay-Z, che altrimenti non compare altrove — forse per una questione di diritti, chissà. Ecco, se in The Last Dance c’è il n°23 in campo, nella soundtrack manca un po’ quello che è il n°23 della musica di quel periodo, Jay-Z”.

In una playlist da 45 brani, regalaci la chicca per intenditori.

“Non posso non andare con uno dei miei pezzi preferiti del periodo, che è Luchini dei Camp Lo: quel pezzo è un pezzo che sa proprio di lusso [ride]”.

Una traccia da aggiungere, se avessi curato tu la soundtrack?

“C’è un pezzo che io collego sempre a MJ perché è stato usato per uno spot di Jordan Brand che vede impegnati questi ragazzi in palestra — in un 3 vs. 3 o in un 5 vs. 5 — e poi dal fondo della palestra si vede arrivare proprio Jordan, che li interrompe lasciandoli letteralmente sconvolti. Il pezzo è Umi says del primo disco di Mos Def, un pezzo super intenso che recita ‘my Umi said / shine your light on the world’, che significa ‘mia madre mi ha detto / illumina il mondo con la tua luce’, una simbologia che mi sembra perfetto per quello che Jordan ha fatto per il mondo del basket. Io quella traccia l’avrei aggiunta, anche se il disco è del 1999, proprio ai limiti del periodo trattato dalla serie”.

E una traccia del tuo album appena uscito — “Scritto nelle stelle” — che invece ci starebbe bene?

“Non può non essere Champagne, un pezzo davvero bello carico e un pezzo che parla di festeggiamenti (anche quando le cose sono andate male…), e quei Bulls di champagne ne hanno stappato tanto. Nel pezzo parlo di come a volte bisognerebbe festeggiare anche quando si mastica amaro, anche davanti alle delusioni, e Jordan prima di arrivare a essere Jordan ha dovuto superare parecchie delusioni e ingoiare parecchie eliminazioni, prima di lasciarsi tutto alle spalle e vincere”.

Musica e narrazione come due facce della stessa medaglia: c’è un momento in cui le hai viste sposarsi perfettamente?

“Quando attacca Still not a player di Big Pun il doc sta raccontando la scelta di Dennis Rodman di prendersi quelle 48 ore di vacanza nel cuore di una stagione per andare a Las Vegas. Ecco, Dennis Rodman senza dubbio non è solo un giocatore e se si va ad ascoltarlo il testo dice: 'I am not a player / I just crush a lot' ma 'crush' in realtà è la versione edulcorata, mentre nell’originale il verbo era un altro…”.

L’ultima domanda — visto che sei anche un collezionista e appassionato di sneaker — è sul rapporto Jordan e Nike, che nel quinto episodio viene trattato apertamente.

“Beh, per me è stato clamoroso sentirgli ribadire in prima persona la volontà — in uscita dal college — di firmare con adidas. Lo dice apertamente, nomina proprio il brand storicamente rivale di Nike: certo, oggi se lo può permettere, ma sentirgli dire ‘Io volevo firmare con adidas: per me Nike non esisteva neppure’ fa proprio effetto, pur se risaputo. Collegato sempre al mondo delle sneaker, poi, è quello che forse reputo il mio momento preferito della serie, finora: il ritorno di MJ al Madison Square Garden per la sua ultima gara in maglia Bulls con le Air Jordan 1 indossate al suo esordio, 14 anni prima. Per me quello è un istante eccezionale, forse il momento in cui due sottoculture — una sportiva, una di fashion — diventano parte di una pop culture da tutti accettata. La scarpa da basket può essere usata anche fuori dal campo, un atleta diventa un brand: è stato rivoluzionario”.

)

)

)

)

)