Avere 18 anni e giocare nella NBA può essere un sogno: i party con Shaquille O'Neal e Alonzo Mourning, i faccia a faccia con Michael Jordan, le parole di ammirazione di Paul Pierce e Shawn Kemp. Ma ci può anche essere un lato oscuro: che Miles sceglie di raccontare candidamente

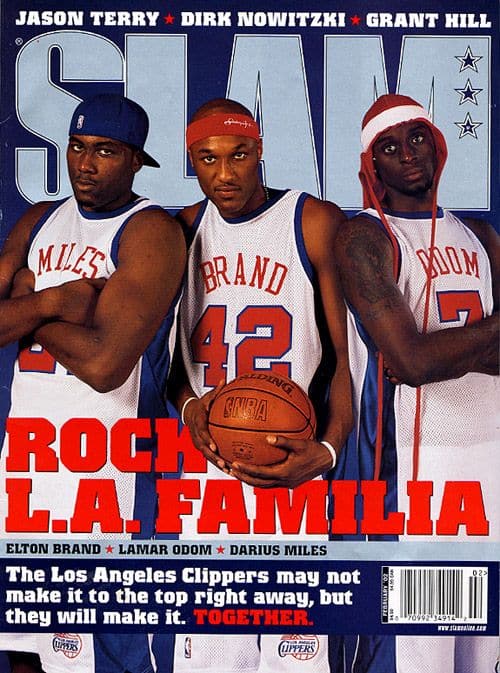

Casa sua – East St. Louis – Darius Miles la descrive così: “Pistole. Droga. Una sensazione di pericolo dalla mattina alla sera. Non lo dico per vantarmi, sia chiaro, ma è così: sono solo 89 isolati, ma sono la capitale degli Stati Uniti per numero di omicidi”. A pronunciare queste parole è Darius Miles, ma forse non tutti si ricordano chi è Darius Miles: nel 2000 i Clippers ne fanno la terza scelta assoluta al Draft perché proprio del nuovo millennio Miles sembra essere il giocatore simbolo, il prototipo avanzato, il futuro incarnatosi improvvisamente nel presente. Lungo, atletico, con tanto talento (ma zero tiro, ed è lui il primo a riconoscerlo: “Non riuscivo a tirare un sasso nell’oceano”, scrive) – un talento che gli assicura una chiamata NBA senza neppure dover passare dal college. Dal suo liceo di East St. Louis direttamente nella lega, a soli 18 anni. E qui, invece che una storia di successi, iniziano i problemi. Che l’ex Clippers ha voluto ricordare senza filtri in una recente confessione pubblicata sul sito The Players Tribune, a metà tra il comico e il tragico, tanto divertente quanto interessante nel rivelare lo shock culturale dietro l’angolo quando si parla dell’impatto di giocatori ancora adolescenti con il mondo NBA. “Solo Donald Sterling [il controverso proprietario dei Clippers, poi silurato dalla lega, ndr] poteva pensare di dare milioni di dollari a un 18enne come me e a un 19enne come Quentin Richardson [18^ scelta assoluta a quello stesso Draft, ndr] e catapultarci in una realtà come quella di Los Angeles. ‘Q’ viene dalle strade di Chicago, io da East St. Louis. Mia madre guidava uno scuolabus, mio padre la metropolitana: dopo il Draft mi ritrovo su un jet privato che mi porta a L.A., quando scendo c’è un autista con la limousine che mi aspetta, che tiene in mano un cartello col mio nome e mi porta in uno dei migliori hotel di Beverly Hills, quello dove Ja Rule aveva appena girato il video della sua ultima canzone”. Darius Miles comincia ad accusare i primi, metaforici, giramenti di testa, vertigini da successo, se si possono chiamare così. Perché è difficile volare alti senza schiantarsi, se le basi non sono solide. E Miles ripete all’infinito una frase che per lui spiega tutto: “Io vengo da East St. Louis”. La traduzione la fornisce snocciolando una serie quasi infinita di aneddoti: “A 12 anni stavo giocando a basket in mezzo alla strada coi miei amici quando arriva un tizio che mi punta una pistola carica tra gli occhi. Era convinto gli avessi rubato l’auto, o l’autoradio, qualcosa. Mi sono salvato facendo il nome di mio padre – che non vedevo mai, ma che sapevo avere una reputazione da strada”. O ancora: “Hanno cercato di spararmi più volte. Ho amici in carcere, altri che sono stati uccisi, tanti miei cugini spacciavano, altri erano affiliati alle gang”. La sua realtà era quella, “e in tutta onestà non credo che un ragazzo del Montana che legge queste cose possa realmente capirle. Per noi invece era la normalità: il nostro obiettivo era solo sopravvivere, non avevamo sogni”. C’era la pallacanestro – “smettevano di spacciare per due ore per venirci a vedere giocare: a 13 anni giocavo contro gente di 30 che dopo le vittorie passavano a casa a chiedere a mia madre il permesso per farmi andare con loro allo strip club a festeggiare” – e l’esempio di LaPhonso Ellis, l’unico a riuscire a venir fuori da quelle strade finendo per arrivare nella NBA.

A tu per tu con le leggende (Michael Jordan, Shawn Kemp, Paul Pierce…)

Poi c’erano i miti, quelli di tutti i ragazzini di quegli anni: uno su tutti, Michael Jordan. “E il giorno che ho incontrato MJ per la prima volta, a 16 anni, invitato al suo camp a Chicago, mi ha cambiato la vita. Sul serio. Ho preso il coraggio a due mani e ho provato a marcarlo, forte, duro: mi ha ucciso, ovviamente, ma a fine camp mi ha concesso una foto assieme a lui. L’ho portata a casa, l’ho venerata per anni. Ricordo mia madre chiedermi com’era MJ di persona. ‘Pazzesco, in campo fa trash talking esattamente come noi’, le risposi”. Quel Jordan nel 2000 diventa un collega, ma l’impatto di Miles con la NBA (e con una realtà non esattamente stabile come quella dei Clippers di quegli anni) non è delle più semplici. “Ci allenavamo in una palestra a South Central: parcheggiavamo le nostre Ferrari, le nostre Aston Martin e la gente del quartiere veniva a guardarle impazzita”. Miles fa gruppo con Quentin Richardson, Lamar Odom, Corey Maggette, Keyon Dooling: tutti giovani, ricchi, con attorno un’area di invincibilità. Piacciono ai tifosi – “Avevamo vinto 31 partite, sembrava avessimo vinto le finali di conference” – ma piacciono anche ai giocatori: Zo Mourning lo invita al suo Zo’s Summer Groove, una festa che durava un’intera settimana a Miami (Miles il primo anno si prende la varicella e resta a letto quasi tutto il tempo; quando si riprende vuole recuperare il tempo persa e rischia di ammazzarsi con un jet ski – “Non ne avevo mai visto uno prima in vita mia”); Shawn Kemp gli spiega i segreti della schiacciata (“Se devi schiacciare, schiaccia forte. Dopo la prima smettono perfino di saltare”); Paul Pierce – losangelino DOC – gli mostra rispetto (“Non colleziono maglie di nessuno, ma la tua la voglio. Voi ragazzi mi piacete”); Shaquille O’Neal si diverte alle sue spalle (“Mi ha fermato sulla freeway, fingendosi un poliziotto. Aveva la sirena e tutto. Si è divertito un mondo a spaventarmi, ma poi mi ha invitato a casa sua per il party di fine anno: c’erano comparse vestite da veri ninja, che combattevano e tutto il resto…”).

Paranoia e depressione: la discesa agli inferi

Sembra una vita da sogno, quella di Darius Miles: l’esultanza che si inventa con Quentin Richardson – dopo ogni canestro spettacolare i due si battono i pugni sulla testa – spopola in tutta la NBA. Nessuno sa che vuol dire, se ha un significato. Miles accetta dopo anni di rivelarlo: “Ne ho sentite di tutte: che fosse un segno delle gang di strada. Un saluto agli alieni. Molto più semplice: andavamo a vedere le partite di Westchester High, a Los Angeles: quella squadra liceale era leggendaria, aveva Trevor Ariza, Bobby Brown, Hassan Adams. Loro esultavano così, ci chiesero di fare qualcosa per farli conoscere a livello nazionale, sfruttando la nostra popolarità di giocatori NBA: decidemmo di iniziare a replicare la loro esultanza”. Così come dal nulla la stella di Darius Miles entra nel firmamento NBA, altrettanto velocemente ci scompare: “Sei anni dopo essere al top con i Clippers, mi sono ritrovato fuori dalla NBA, a 27 anni”. Colpa anche di un paio di ginocchia scricchiolanti, ma quella per Miles è l’inizio di una brutta discesa verso gli inferi. Due anni dopo muore la madre, “dopo aver combattuto contro tre tumore, alle ossa, al colon, al fegato” e tutto precipita. “Non sono uscito di casa per un anno, letteralmente. Non rispondevo alle chiamate. Ai messaggi. Ero diventato paranoico, ero depresso. Dormivo di giorno e stavo in giro tutta la notte, bevendo e fumando. Mi portavo a letto una pistola carica. Avevo un regolare porto d’armi, andavo in giro sempre armato”. Arriva anche la bancarotta: “Non ho perso tutti i miei soldi comprando Ferrari o altre auto: ho fatto investimenti assurdi, mi sono fidato di gente sbagliata. Così i guadagni di una carriera possono finire in fretta”. Poi un giorno accetta di rispondere a una chiamata di Quentin Richardson. Che vive in Florida, e lo invita a raggiungerlo. “Mi sono messo in auto, ho guidato 14 ore. Dovevo far qualcosa per impormi un cambiamento”. Ha funzionato: i due sono di nuovo vicini, non più di armadietto ma di casa, lontani da Los Angeles e lontani dai riflettori. Più sereni però, dopo averne viste davvero tante. Troppe, forse.

)

)

)

)

)