L'ultimo documentario prodotto per la serie 30 for 30 di ESPN (e presentato nel weekend al Tribeca Film Festival di New York) punta i riflettori sull'ex giocatore di Vancouver, Washington e Minnesota che nella NBA non ha avuto quel successo che tutti gli pronosticavano ai tempi del liceo. Quando era finito - ben prima di LeBron James - sulla copertina di Sports Illustrated

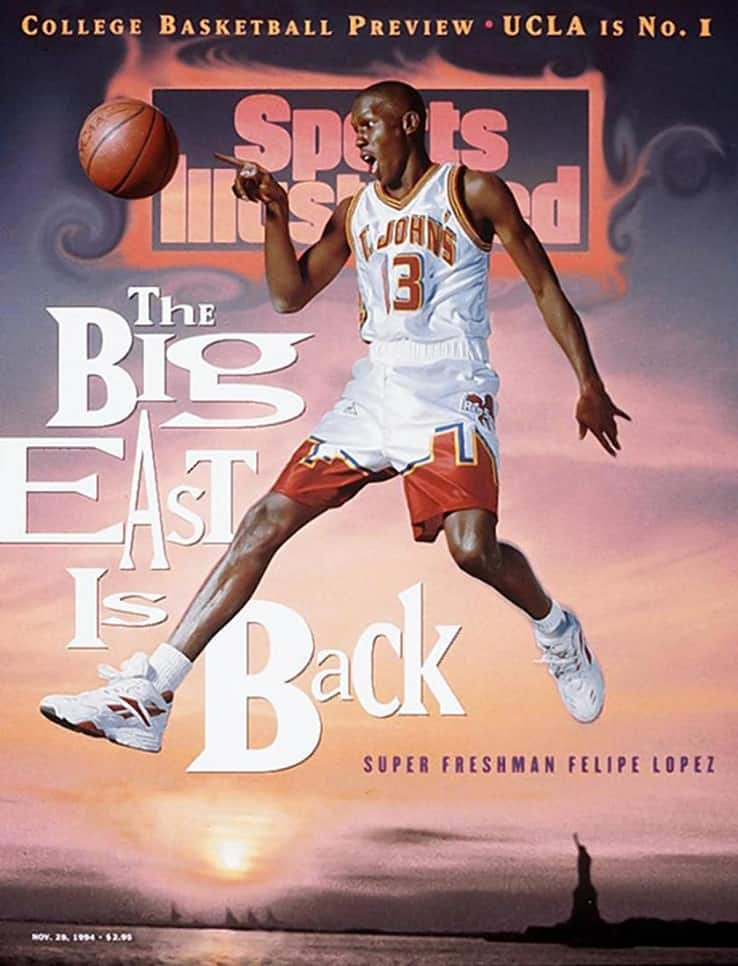

Era il miglior liceale di tutta America. Era finito sulla copertina di Sports Illustrated a 17. Era chiamato “il Michael Jordan dominicano”. Per via della sua nazionalità aveva un soprannome spagnolo ma comprensibile da tutti: “El señor”. Lui era Felipe Lopez, e nella prima metà degli anni ’90 il suo nome incuteva rispetto e timore (nei suoi avversari). Era conosciuto anche come “King of New York”, perché Lopez da immigrato dominicano era sbarcato a New York insieme alla sorella per ricongiungersi con la famiglia, che aveva lasciato il Paese natìo anni prima in cerca di migliori fortune negli Stati Uniti. E a New York – dopo una frattura al naso causata da una palla di baseball, il primo amore di ogni dominicano – qualsiasi ragazzo che vive nel Bronx prima o poi finisce su un playground. Non fa differenza la storia di Felipe Lopez, se non che una volta in campo la gente si accorge in fretta che il ragazzino è un autentico fenomeno. Va al liceo alla Rice High School (con cui vince l'ambitissimo titolo cittadino), ma gioca anche per i Gaucho’s, una delle squadre – sempre del Bronx – più famose di tutto il circuito AAU, e sul parquet incanta ogni osservatore. Dagli storici scout liceali come Tom Konchalski a ex giocatori NBA come Chauncey Billups e Chris Mullin, nessuno stona dal coro: Felipe Lopez è speciale. E lo è davvero, conferma Jonathan Hock, regista di The Dominican Dream, l’ultimo episodio della fortunatissima serie firmata ESPN 30 for 30, documentario presentato in anteprima mondiale a fine aprile a New York all’interno del Tribeca Film Festival. Solo che per Hock Lopez è speciale per tutto ciò che simboleggia lontano da un parquet: “Quello che mi ha attratto di Felipe Lopez e della sua famiglia è che la sua è una storia di successo mascherata da storia di delusione e fallimento. È la classica favola dell’immigrante americano che dimostra come – anche se sei ribattezzato “il Jordan dominicano” e ritratto come un eroe sulla copertina di Sports Illustrated – il vero successo sta in qualcosa di più grande che l’essere il migliore a giocare in qualche sport”. È il messaggio che apre anche uno dei trailer che lanciano il documentario: “Questa è la classica storia americana. Questa è la classica storia newyorchese. Di gente cioè che arriva da altri Paesi alla ricerca di una vita migliore, simbolo stesso di cosa sia l’essenza dell’America stessa”.

[Courtesy of ESPN Films]

La sua (deludente) carriera NBA

La storia conosciuta di Lopez è quella di un fenomeno liceale alla Rice High School che nonostante molti incoraggiassero a fare il salto diretto nella NBA ("Sei anni di contratto garantito, una scelta nella top 10 al Draft 1994", assicura il grande vecchio Sonny Vaccaro) decide invece di perseguire i propri studi, la scelta condivisa dalla sua famiglia che lui non si sente di contraddire e anzi, decide di sposare di buon grado. Sceglie St. John’s University, che tanta tradizione ha nella storia del basket della Grande Mela, e lo fa mettendosi in testa una piuma da nativo americano nel momento più atteso da tutti della sua conferenza stampa (al tempo gli attuali Red Storm sono ancora denominati Redmen, nickname poi seppellito dopo pochi mesi dalla valanga del political correct). Compiuta la scelta, arriva la copertina di Sports Illustrated, benedizione/maledizione che tanta influenza avrà su tutta la sua carriera. Davanti alle telecamere di Hock ne tiene tra le mani una - autografata - anche Alex Rodriguez, l'altra leggenda dominicana e neyorchese, sponda Yankees, uno dei primi tifosi di Lopez. Il cui inizio di carriera al college è entusiasmante: tutti vogliono vederlo giocare, lui incanta, segna, sorride e balla in campo. Si aprono le porte del Madison Square Garden, per la sfida tra St. John's e Georgetown che in realtà è quella tra Felipe Lopez (prospetto liceale n°1 nella classe 1994) e Allen Iverson (n°2 alle sue spalle). E il n°13 dei Red Storm gioca bene, segna 25 punti e ci aggiunge 9 rimbalzi, ma Iverson ha costruito un'intera carriera divertendosi a smentire i propri critici: anche se i suoi Hoyas perdono, lui esplode per 39 ed eclissa per la prima volta la stella di Lopez. "The Big East is back" titolava la famosa copertina di Sports Illustrated e in effetti la competizione per il freshman dominicano è notevole, e la sua stella inizia a offuscarsi: c'è Ray Allen a Connecticut, Kerry Kittles a Villanova, Johh Wallace a Syracuse - e Iverson a Georgetown, ovviamente. Felipe Lopez al termine del suo primo anno è ancora considerato materiale da primo turno al Draft NBA, ma nel 1995 un tale Kevin Garnett (scelto alla n°5 da Minnesota) fa quello che lui si era rifiutato di fare, il salto dal liceo alla NBA. Lopez no, per la seconda volta rifiuta il cortegggiamento dei pro e resta al college, ma il secondo anno è un disastro. Sente meno fiducia attorno a sé, gli adulatori di prima oggi sono i suoi critici più feroci, perché St. John's non vince - e anzi, perde spesso e volentieri. Irrompe la depressione. Forte, senza scampo, che preoccupa anche la madre. Il figlio, che col sorriso ha conquistato tutta America, è sempre triste, sembra perso. Si ritrova tornando a casa, nel barrio, il suo quartiere a Santiago, dove è nato, cresciuto e dove riesce a mettere un tetto sopra lo storico playground cittadino, così che i ragazzi possano giocare anche se piove. Poi si affida a una leggenda di St. John's, Chris Mullin, medaglia d'oro con il Dream Team alle Olimpiadi del 1992. Ci pensa lui a rimettergli a posto il tiro, in un'estate passata sempre assieme in palestra. Il terzo anno si vedono alcuni miglioramenti, ma è il quarto quello che regala le prime soddisfazioni: i Red Storm si qualificano per il torneo NCAA, con la testa di serie n°7. Felipe Lopez è di nuovo felice.

Il prossimo Michael Jordan o il primo Felipe Lopez

Dura poco, perché al primo turno del “ballo”, contro Detroit, testa di serie n°10, la partita va all’ultimo possesso, con i Red Storm sotto di due. L’ultimo tiro se lo prende lui, da tre, per vincere. “Appena ha lasciato le mie mani ho sentito che sarebbe entrato”. Invece no, si ferma sul primo ferro e Lopez crolla a terra in lacrime: St. John’s è eliminata. Il colpo è di quelli duri, ma fortunatamente dopo poche settimane arriva il giorno della laurea: tutta la famiglia lo festeggia quando butta per aria il tòcco e mostra orgoglioso il diploma. Basta quello a dargli la spinta giusta per affrontare con spirito nuovo i workout NBA pre-Draft: lo vogliono vedere 17 squadre, lui ne delude pochissime (“Sono stato una bestia”), la chiamata alla fine arriva, alla n°24. Lo scelgono i San Antonio Spurs, squadra già di vertice allora, in un mercato molto latino: sembra la destinazione perfetta, ma non lo è perché i texani lo girano immediatamente a Vancouver. In Canada sono appena nati i Grizzlies, che debuttano nella stagione 1995-96 e la realtà è quella che è: sono la peggior franchigia della lega. Lopez ci gioca due anni, ma spesso è in panchina, poi transita da Washington e finisce a Minnesota. La sua carriera NBA sembra lontanissima dalle promesse del liceo ma ai Timberwolves – nella squadra proprio di Garnett – dopo un primo anno interlocutorio sembra rinascere. Viaggia a 18 punti di media in preseason ma prima del via della stagione 2002-03 in uno scontro con Paul Pierce si rompe il legamento. “Ho sentito che era la fine”, ammette lui. E in un certo senso lo è, è la fine della sua carriera NBA: “Felipe è scomparso dai radar di tutti”, conferma Vaccaro. Lui però non smette di giocare, e anzi inizia a girare il mondo inventandosi altri 7 anni di carriera: Germania, Spagna, Argentina, Venezuela, Messico e tappa finale con il ritorno a casa. Gioca per la squadra della sua città, del suo quartiere (GUG), la trascina alla finale per il titolo e si ritrova con il punteggio in parità e due liberi per decidere il titolo. Il primo lo sbaglia, ma segna il secondo. GUG è campione, Felipe Lopez sorride di nuovo – e ora può mettere davvero fine alla sua carriera. Non al suo viaggio, però, perché tornato a casa l’ex fenomeno del basket liceale americano “trova la vera pace”: ha un lavoro per NBA Cares, cerca di aiutare i suoi connazionali, distribuisce cibo a chi ne ha bisogno, non risparmia un sorriso a nessuno – e il suo sa essere davvero contagioso. “Più do agli altri, più mi sembra di ricevere”, racconta alla telecamera di Hock. “Dimenticatevi la NBA, è questo il vero sogno americano”, dice ancora Vaccaro. Felipe Lopez riprende in mano e legge ad alta voce la lettera di un bambino di 11 anni ricevuta ai tempi di Rice High School nel 1993: “Qualcuno dice che sei il prossimo Jordan, ma io dico che tu sarai il primo Felipe Lopez”. The dominican dream, la storia, come tante eppure unica, di un immigrato di successo.

[Courtesy of ESPN Films]

)

)

)

)

)