Cile, 50 anni fa il colpo di stato di Pinochet: la storia del calciatore Carlos Caszely

la storia

50 anni fa, l’11 settembre 1973, in Cile il governo democraticamente eletto del socialista Salvador Allende venne deposto da un golpe militare guidato da Augusto Pinochet. La repressione fu sanguinosa: migliaia i cileni arrestati, desaparecidos e uccisi. E altrettanti gli esuli. Lo stadio Nacional divenne il simbolo della vergogna della dittatura diventando un campo di concentramento e tortura. Ma un protagonista della fine del regime fu proprio un calciatore, Carlos Caszely

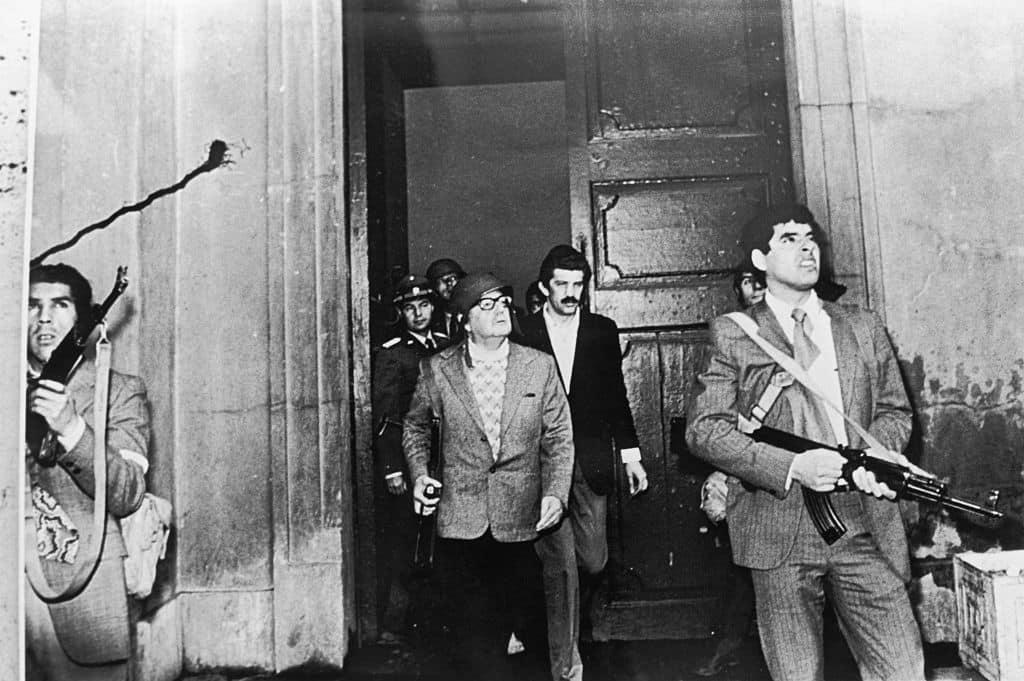

11 settembre 1973: il palazzo della Moneda a Santiago del Cile bombardato da un esercito traditore del suo stesso popolo. C’è l’immagine, potente, di un presidente: Salvador Allende, con l’elmetto in testa, uomo placido e non certo incline alla violenza, un medico prestato al servizio del suo paese. Morirà dentro il palazzo presidenziale, non prima di aver pronunciato alla radio parole ancora oggi cariche di significato: “Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro in cui il tradimento pretende di imporsi. Sappiate che, più prima che poi, si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passerà l’uomo libero, per costruire una società migliore”. La “colpa” di Allende, agli occhi di chi, in quegli anni ’70 drammatici per il continente latinoamericano, macchinò colpi di stato, dittature, uccisioni e sparizioni, fu quella di aver provato una via democratica alla trasformazione sociale. Colpa ancora più grave, la nazionalizzazione delle risorse minerarie. Intorno al medico Presidente si erano raccolte tante speranze dei giovani cileni. Speranze barbaramente represse.

Lo stadio della vergogna

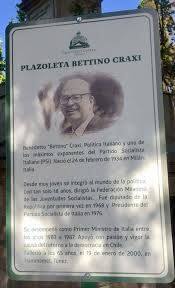

E proprio migliaia di giovani (i giovani liberi sono quelli che fanno più paura alle dittature) furono arrestati e ammassati in uno stadio, lo stadio Nacional. Il calcio è ormai solo ricordo, in quei mesi del 1973 l’impianto diventa uno dei più grandi campi di concentramento e di tortura a cielo aperto. Dove i calci non vengono dati ai palloni ma a persone in carne e ossa. Victor Jara, cantautore e cantore di quel sogno cileno, è tra le vittime. I militari, prima di ucciderlo, gli rompono le ossa delle mani dicendogli: “Ora prova a suonare le tue canzoni rivoluzionarie”. Finì crivellato, per aver cantato poesie divenute simbolo come “El derecho de vivir en paz”. In quei giorni convulsi sono migliaia i torturati, uccisi o desaparecidos. Le ambasciate di alcuni paesi si mobilitano per ospitare più fuggitivi possibili. Tra queste quella italiana, con il nostro paese che mostrò subito la sua solidarietà, vera e autentica. Al punto che una piazza del Cimitero Monumental di Santiago è dedicata a Bettino Craxi (l’ex leader socialista si spese personalmente per la causa cilena, anche finanziariamente, e sfidò il regime andando a rendere omaggio alla tomba di Allende, nonostante si fosse trovato un carabinero davanti pronto a urlargli “Un paso mas y tiro”). Una tragedia, quella della dittatura cilena, che segnò profondamente la storia politica italiana, con le riflessioni di Moro e Berlinguer sulla fragilità della democrazia e la necessità di un incontro e di una legittimazione reciproca delle diverse culture politiche del paese. Il dibattito, le proteste e le mediazioni che portarono gli azzurri del tennis a indossare le maglie rosse in Coppa Davis contro il Cile non furono sterile polemica, ma qualcosa di molto più sentito e vivo. Che toccava noi stessi come popolo.

Il calcio al regime

Se lo stadio è stato forse il simbolo più feroce e tragico di quella repressione del sogno cileno, dal calcio arrivò poi una spinta decisiva alla fine della dittatura. Il protagonista un bomber della nazionale: Carlos Caszely, attaccante del Colo Colo soprannominato “il re del metro quadro” e famoso anche per essere il primo calciatore espulso nella storia dei Mondiali. Sostenitore della coalizione di Allende, Caszely diventa un idolo degli oppositori di Pinochet. In Nazionale continua a giocare, con un rapporto decisamente tormentato, fatto di convocazioni, esclusioni, e spesso diventa il capro espiatorio degli insuccessi della squadra. Si rifiuta platealmente di stringere la mano a Pinochet durante gli incontri ufficiali, indossa sempre una cravatta rossa. E proprio a Pinochet, che lo rimprovera per la scelta cromatica, Caszely risponde in modo orgoglioso e con la sfrontatezza dei giusti: “E’ vero presidente, la porto sempre accanto al cuore”.

Ma è nel 1988 che Caszely segna forse il gol più importante della sua vita. Si tiene il referendum concesso dal regime per decidere se mantenere Pinochet al governo o aprire alla democrazia. L’ex attaccante, ormai ritirato dal calcio giocato, riceve l’invito a partecipare alla campagna per la fine della dittatura. Caszely si presenta in uno studio televisivo e registra un spot elettorale. Porta con sé una donna. Si chiama Olga Garrido e davanti ai cileni che seguono in tv racconta la sua storia: “Io sono stata sequestrata in casa mia e portata, da bendata, in un luogo sconosciuto dove sono stata torturata e violentata brutalmente. Le vessazioni sono state così tante che non le ho nemmeno raccontate tutte, per rispetto dei miei figli, di mio marito, della mia famiglia e di me stessa. Le tortura fisiche si possono dimenticare, quelle morali è impossibile”. La donna chiude il suo intervento chiedendo il voto per il NO a Pinochet e invocando una riconciliazione senza odio. A quel punto interviene Caszely e anche lui chiede il voto per la democrazia: “Perché la sua felicità, che sta per tornare, è la mia felicità. Questa bella signora è mia madre”. Nessuno fino ad allora sapeva di questa storia, e il regime nei giorni seguenti tentò di infangare per l’ennesima volta il nome dell’attaccante e della sua famiglia. Senza riuscirci. Il re del metro quadro e sua madre avevano segnato un gol decisivo. Per il futuro del Cile e per i tanti, troppi, che persero la vita per la sola colpa di avere un sogno.

)

)

)

)

)